Dans notre patrimoine linguistique, nous avons hérité du français parlé, mais aussi de la langue des signes française. Les deux ont acquis une reconnaissance en tant que langue et sont étudiées dans les plus grandes universités.

Comme toutes les langues, la langue des signes n’est pas une langue inventée. Elle est née dans un terreau humain, elle est organique et vit avec le peuple qui lui insuffle son chant.

Comme toutes les langues, la langue des signes change et évolue, s’adaptant ainsi aux évolutions de la culture et de la société. Néanmoins, elle ne se dénature pas. Elle garde en son cœur le sceau du rapport au monde de la communauté qui l’enrichit.

Comme toutes les langues, la langue des signes entretient un lien étroit avec le sentiment d’identité. Ce lien est profond parce que la faculté de « parler » n’est pas une propriété accidentelle. Parler est vital et l’homme a besoin de se reconnaitre dans sa langue pour se sentir membre d’une communauté.

Communication augmentée

Dans les années 1970, au Royaume-Uni, trois britanniques Margaret Walker, Kathy Johnston et Tony Cornforth mettent au point un programme d’éducation au langage et de communication augmentée multimodale associant la parole, les signes issus de la Langue de Signes Française (LSF) et les pictogrammes

Cette méthode, portant le nom de MAKATON, cherche à répondre aux besoins des enfants atteints de troubles du langage associés à des handicaps divers et partage certains objectifs avec la communication multimodale utilisée avec les bébés entendants. Elle donne un accès au sens en procurant un feed-back visuel et kinesthésique. Elle aide à visualiser mentalement le sens d’une phrase.

Les enfants atteints de troubles du langage ont parfois des handicaps associés qui rendent la réalisation des signes plus difficiles. Pour autant, les signes proposés à ces enfants font parties du registre linguistique de la langue des signes. Les 5 paramètres constituant le signe sont respectés : configuration, orientation, mouvement, place dans l’espace et expression. Les supports utilisés sont ceux des dictionnaires de langue des signes.

L’éveil à la parole

Lorsque nos enfants commencent à prononcer leurs premiers mots, on s’extasie de les entendre s’exprimer et étendre si rapidement leur vocabulaire même si, au début, ils articulent mal et ont tendance à écorcher les mots. On s’émeut, on s’amuse des erreurs et on trouve même cela normal.

« Au pestacle, yavait un sat qui zouaient avec le petit crain – tchou tchou ». En écoutant ces propos, nous ne parlons pas du français bébé. Nous savons que ce petit a juste besoin d’entrainement. Avec de la pratique et un bon répéteur (adulte qui pratique la répétition sans limite), l’enfant va apprendre à prononcer correctement.

Dans la pratique de la communication gestuelle associée à la parole, il est fréquent d’entendre parler de signes pour les bébés. Cette formulation laisse entendre l’utilisation de signes simplifiés ou modifiés pour mieux convenir aux jeunes enfants. Derrière cette pratique, la convention veut que l’adulte adapte son langage à celui de l’enfant. Pourtant, un professionnel ne dira jamais « les zenfants venaient zouer avec le petit crain ».

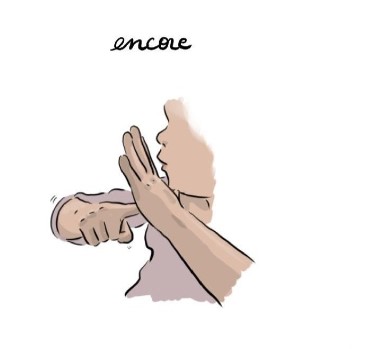

En « langage des signes pour les bébés », la modification la plus fréquence concerne le signe « encore ». Les enfants le massacrent et c’est normal, ils s’entrainent. Pour autant doit-on retrouver dans des livres, sur le web, ce défaut linguistique de l’enfant ? Qui se permet ces modifications des signes linguistiques ? Les utilisateurs natifs ?

Dans cette pratique, nous pouvons nous interroger sur les difficultés que pourrait affronter un enfant en changeant de mode de garde. Les professionnels de la nouvelle structure ne signent plus de la même manière ; les parents ne signent pas comme à la crèche ou bien, ce petit rencontre des soucis avec le langage et un jour, il est mis un autre sens sur son signe. Rien ne va plus.

Enjeux linguistiques

La langue des signes est la langue d’une communauté. Dans le creux de ces mains là, elle évolue, elle se bonifie, elle récupère les versions des plus jeunes, elles conserve la mémoire d’une histoire grâce aux anciens, elle s’enrichit de ce rapport au monde où l’œil guide la main.

Que peut devenir cette langue si elle subit des changements apportés par ceux qui ne l’ont pas reçu comme langue maternelle, dans une transmission intergénérationnelle ou communautaire. Comment peut-elle se bonifier si on lui retire sa sève ?

En touchant cette langue, nous touchons à un outil précieux pour les enfants sourds. Nous modifions leur langue. Alors, pour que cette pépite reste une langue visuo-spatiale que nous pouvons proposer pour guider d’autres enfants vers le langage : SAUVONS ENCORE !