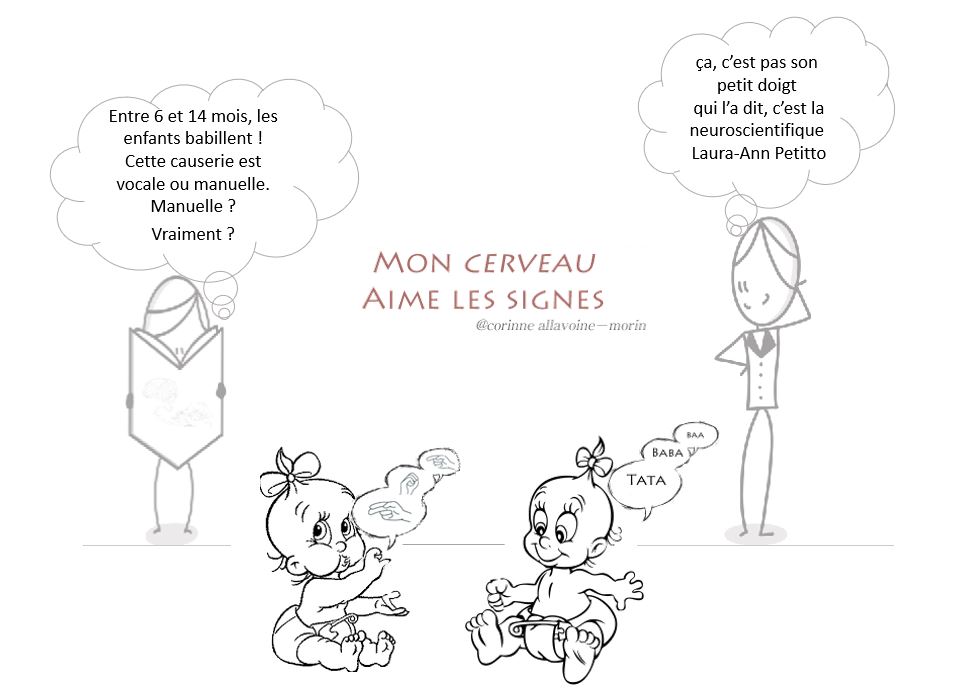

Ba ba ba ba …. Nous parlons de babillage à partir du moment où consonnes et voyelles commencent à s’assembler dans la bouche des petits. Dans ses débuts, le babillage est simple Abaa, ataa, arooo. Puis, il va devenir canonique, c’est à dire répétitif bababababa ou encore bobobobobo.

Par la suite, l’enfant babille différemment : jeux de consonnes et voyelles, modulation de la voix, intention réelle et motivation à imiter l’adulte.

L’acquisition naturelle des langues signées ou parlées s’opère de façon similaire chez des enfants de bas âge. En effet, les études montrent que les procédés d’acquisition du langage sont communs aux enfants sourds ou entendants.

Le babillage manuel correspond à une production manuelle répétitive sans signification et avec des mouvements dans l’espace exécutés de façon cyclique souvent devant soi. Ce babillage reprend les configurations des signeurs communiquant autour de l’enfant. Les premiers signes sont inspirés de l’emplacement et de la configuration, utilisés lors de son babillage manuel.

Les babillages (canonique ou manuel) ont une fonction d’exercice articulatoire dans leur modèle de communication et une fonction de renforcement des interactions linguistiques entre l’enfant et l’entourage.

C comme connexion !

Plusieurs études ont démontré que le babillage se retrouve chez certains animaux (oiseaux, chauve-souris). Etonnant ! Tout comme nous parlons autrement lorsque nous nous adressons à un bébé, l’oiseau adulte modifie son chant lorsqu’il gazouille pour un oisillon.

Ainsi, ce processus naturel et actif qui dépend des capacités innées neurocognitives de l’enfant et de sa rencontre avec son environnement humain se met en place grâce aux interactions avec d’autres humains.

Les blablateurs-experts qui entourent l’enfant, mettent en place, spontanément, un langage qui est adapté à l’enfant. Vous savez, cette manière de parler plus mélodieuse, plus lente et avec des passages exagérément amplifiés. Mais, comme le rappelle Marie-Hélène Le Normand, tous les bébés du monde ont une préférence pour le parler-là. Il a vraiment un impact sur l’apprentissage du langage, car il permet à l’enfant d’imiter plus facilement le langage.

D comme direction

Un enfant qui imite est un enfant qui apprend bien ! Ainsi, grâce au langage qui lui est adressé, l’enfant va pouvoir imiter et ainsi se mettre petit à petit à parler. Laurence Kunz dit que lorsqu »un enfant imite un modèle verbal (ou gestuel, là c’est moi qui rajoute), c’est le signe qu’il s’approprie ce modèle. Il devient sensible au modèle et il prend le risque de le reproduire.

Il est important d’offrir une voie d’exploration des sons, des gestes, des expressions faciales et corporelles, favorisant le développement des compétences essentielles de communication. Avec des petits babilleurs, il est souhaitable de prendre le temps de mettre en place de véritables moments de conversations. Selon les études réalisées par des chercheurs de l’Université de Washington et du Connecticut, le style de discours et le contexte social dans lequel se produit la parole jouent sur l’apprentissage du langage.

La qualité plutôt que la quantité ! Nous comprenons qu’il est plus important de travailler sur l’interaction et l’engagement autour du langage. L’enfant doit être en position d’acteur dans l’interaction avec l’adulte. Tout montre qu’il vaut mieux un bon tête à tête avec une personne qui aura tendance à exagérer les voyelles et la hauteur de la voix ou le rythme de ses gestes, qu’un grand monologue qui passe au dessus de la charmante petite tête du bébé.

Le Normand, M.-T. (2019). Les prérequis du langage, dans Kern, S. Le développement du langage chez le jeune enfant, Editions de Boeck

Kunz L. (2013) L’intervention orthophonique dans les troubles spécifiques du langage, in Devevey, A. et Kunz, L., Les troubles spécifiques du langage : pathologies ou variations? De Boeck